応用化学科を支える5つの柱

有機化学

有機化学とは炭素、水素、窒素、酸素などから成る物質を結合、変換させる方法を学び、これらの元素を含む新物質を作る基礎となる学問です。プラスチックを作る基礎も有機化学です。

無機化学

無機化学は有機化学では扱わない、全ての元素を含む化合物を扱います。鉄鋼やガラス、炭素繊維のような先端材料、さらに地球にある物質の大部分が無機物質であり、様々な物質の基礎となる重要な学問です。

物理化学

物理化学では原子、電子、エネルギーなどの基本概念から、化学反応の機構、物質の構造や性質を決定する原因を考えます。また、分析技術において基礎を担っており、化学の土台を支えている学問とも言えます。

生物化学

生物は複雑な化学反応や複雑な化合物の合成をいとも簡単にやってのけます。生物の体内で起こっている化学反応や反応のメカニズムを理解し、応用していく学問が生物化学です。

化学工学

化学工学は、化学反応や物質の工業的取り扱いについてそれらの原理を学び、物質を活用する新技術を開発する学問です。新物質が社会に貢献できるようになるには欠かせません。

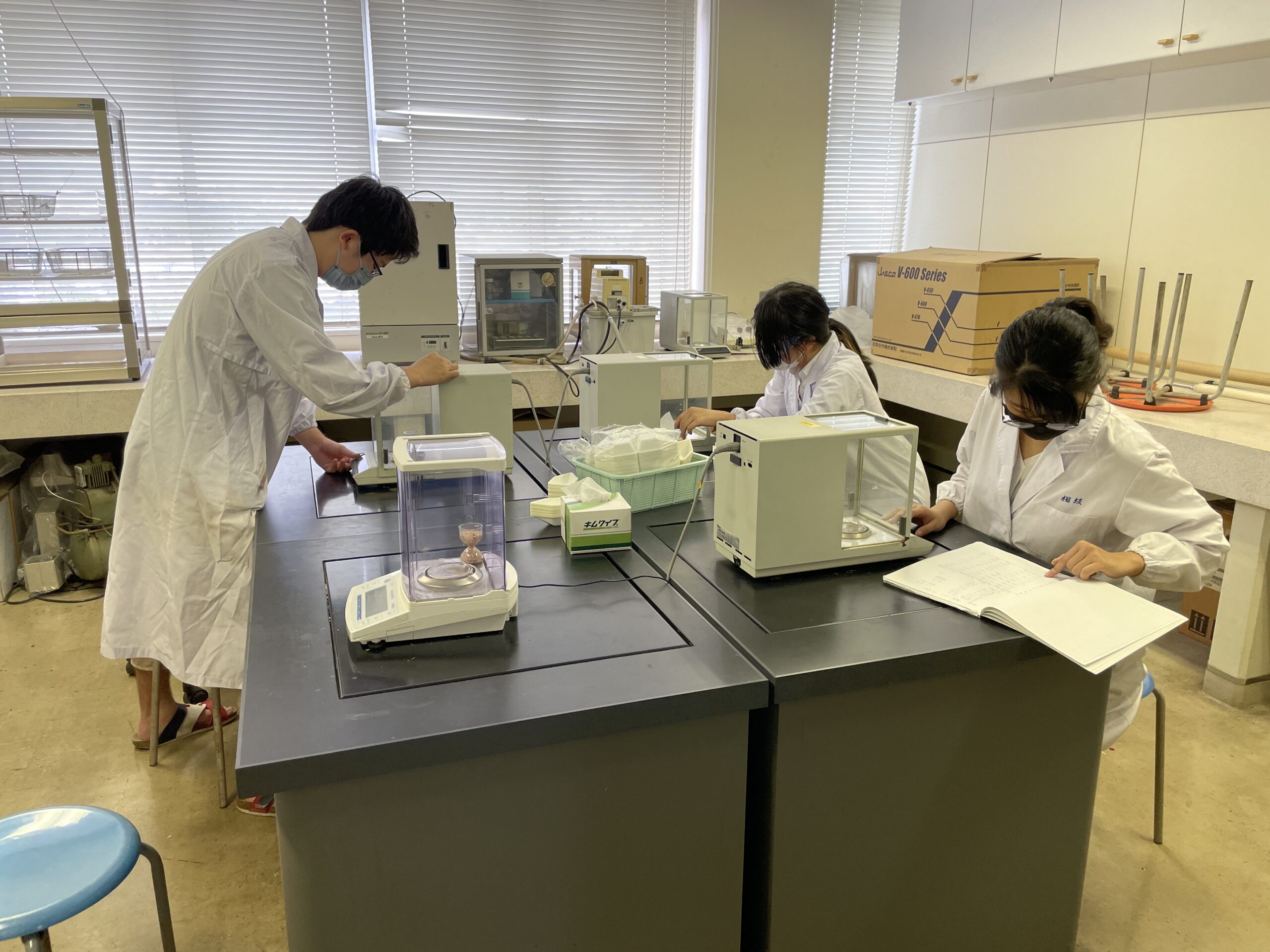

研究室紹介・教員からのメッセージ

九鬼研究室

研究室概要

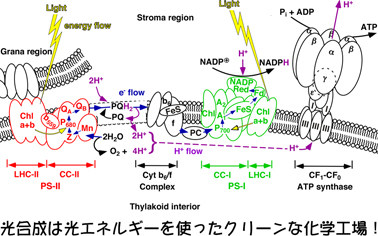

光合成を支配する色素に関する研究

研究テーマ

光合成を支配する色素に関する研究

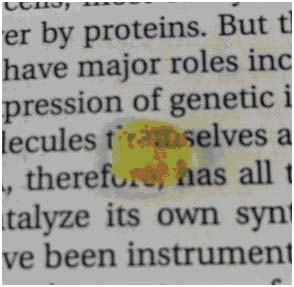

植物の光合成は、二酸化炭素と水から糖類やデンプンを合成する、光エネルギーを使ったクリーンな化学工場です。

光合成の最初の段階では、葉緑素やカロテノイドと呼ばれる色素が光を吸収し、そのエネルギーを運んでいきます。

光の吸収やエネルギーの移動では、光を吸収した色素がどうなっていくかを理解することが重要です。

そこで、物理学・物理化学の視点から、光を吸収した色素の状態がどの様になっていて、どう変化していくかを研究しています。

ほうれん草などから、光合成を担っている色素や蛋白質を抽出・精製し、光を当てて変化の様子を調べたり、色素の状態を理論的に計算して、光を吸収した色素がどうなるかなどを予測したりしています。

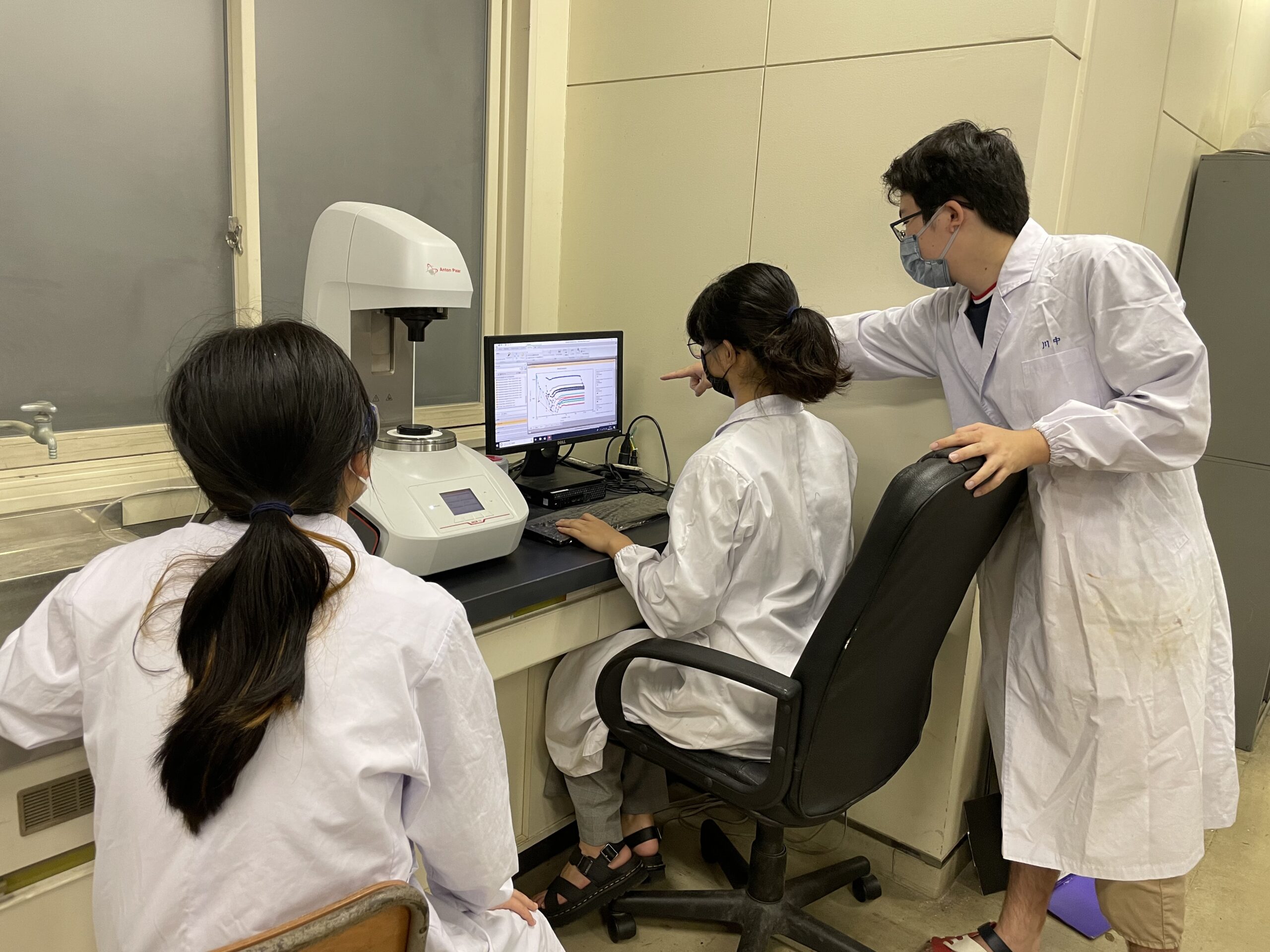

渡辺研究室

研究室概要

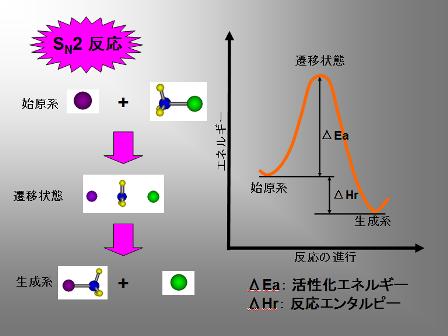

化学反応はなぜ起こるか? ~反応途中の原子の動きを探る~

研究テーマ

化学反応はなぜ起こるか? ~反応途中の原子の動きを探る~

物質を新しく作り出す化学反応。

いったい、どの様に反応は行われているのか、不思議に思ったことはありませんか?

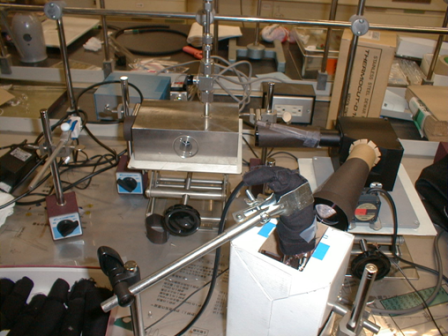

私の研究では、その秘密を探るべく、物質を構成する分子、さらには分子を構成する原子の世界に目を向けて、反応がいったいどの様に進んでいるのか。

また、その原子の組み替え過程はどの様になっているのかを実験および、コンピュータによるシミュレーション計算によって明らかにしようとしています。

実験は当研究室で制作した装置を用いて、主に分光学(光と分子の相互作用について学ぶ学問)をもとに、分子や原子の動きを予測したり、反応速度を求めたりしています。

また、シミュレーション計算には量子力学の原理を用いた量子化学計算を行っています.

宮下研究室

研究室概要

金属錯体の立体選択性に関する基礎研究

研究テーマ

金属錯体の立体選択性に関する基礎研究

水やアンモニアなどの無機物やアミノ酸などの有機物が金属イオンに結合した物質を錯体と呼びます。

錯体には特異な機能性の発現が期待されることから、その合成研究は非常に重要です。

当研究室では無機化学の立場から錯体を研究しています。

無機化学の醍醐味は、周期表の多くの金属元素を用いることができることです。

金属イオンは多種多様な幾何構造をとることが可能です。

また、錯体には、同じ組成でありながら金属イオンに結合した原子の空間的な配置が異なる異性体が存在するのも特徴の一つです。

錯体の多くは美しい色を有しており、異性体により色が変化することもしばしばあります。

このような異性体の立体選択性を調査しています。

どのような中学生が向いているのか(もしくは身につけておいてほしいこと)

実験が好きな学生にとっては天国のようなところだと思います。

普通高校では浮いてしまうような趣味や性格でもたいてい周りに似た学生がいます。

高専のいいところ

若いうちから専門科目を勉強するので就職・進学いずれの場合も即戦力になります。

部活動に入ると4歳上の先輩がいるのでいろいろな面で鍛えられます。

担当教科のアピール

周期表のすべての元素を対象として多種多様な色や形を示す無機化合物を紹介します。

危険な物質や有害な物質を安全に扱う方法を身に着けていただきます。

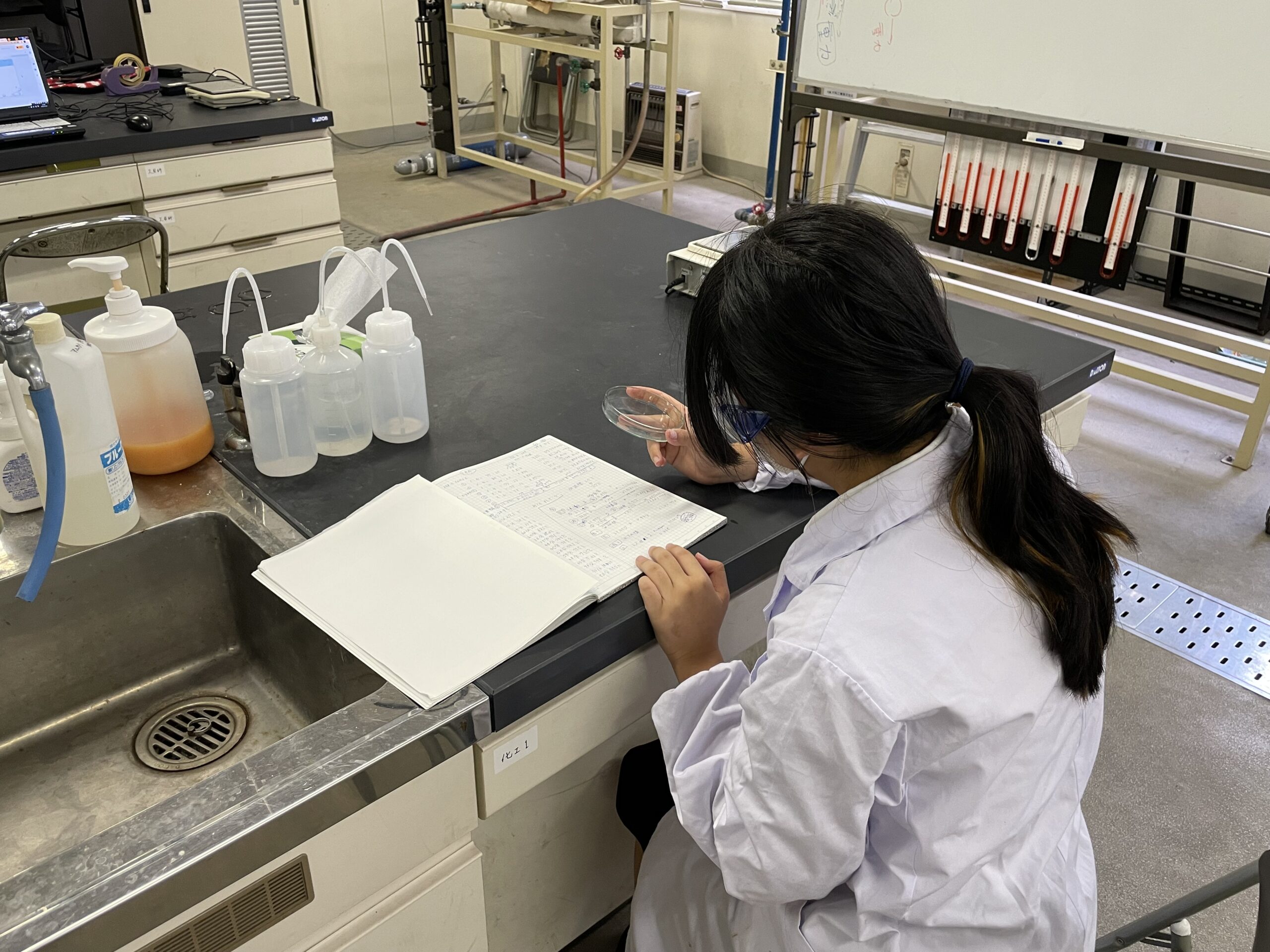

根本研究室

研究室概要

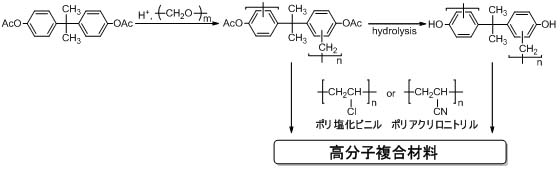

芳香性高分子を基盤とする高分子材料・高分子複合材料の開発

研究テーマ

芳香性高分子を基盤とする高分子材料・高分子複合材料の開発

芳香性高分子はベンゼン環に代表される芳香族化合物を主鎖もしくは側鎖に有することから、耐熱性や機械的特性に優れているだけでなく、光機能性を発現する材料としても広く知られています。

当研究室では、様々な芳香族化合物含有高分子の合成ならびにその物性評価に関する研究、具体的には、ラジカル重合法を用いた体積非収縮樹脂の開発、付加縮合法による種々極性官能基を有する芳香性高分子の開発を目指しています。

また、高分子添加剤としての機能にも着目し、ポリ塩化ビニルなどに代表される従来の汎用高分子や無機化合物に添加することで、新規高分子複合材料に関する研究も行っています。

更には、熱可塑性を有するだけでなく、機械的強度にも優れた新規エンジニアリングプラスチックの開発も行っています。

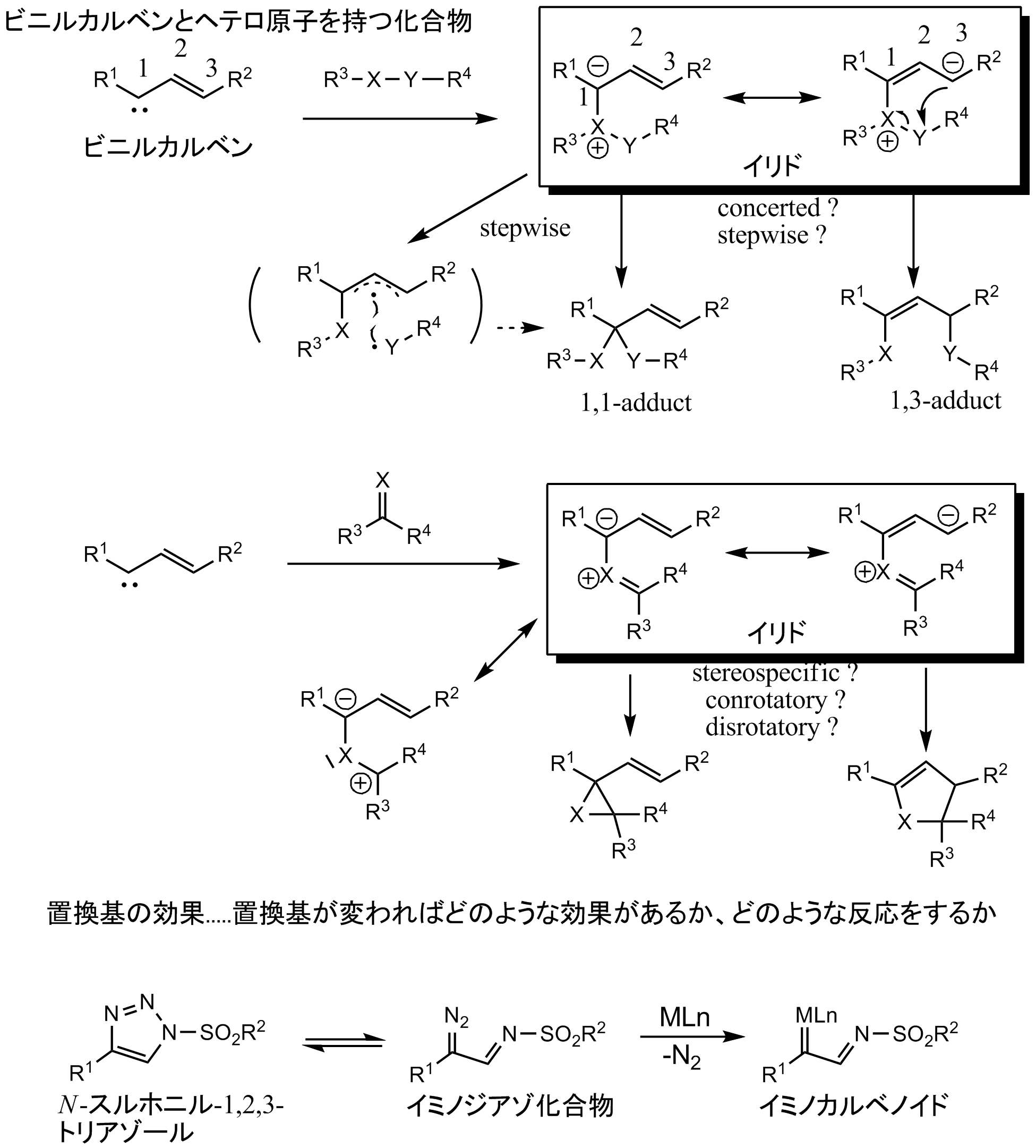

小泉研究室

研究室概要

不安定中間体の発生を鍵とした新規反応系の開発と応用

研究テーマ

不安定中間体の発生を鍵とした新規反応系の開発と応用

当研究室では反応系中で発生するが反応性が高く取り出すことができない不安定中間体の反応性に関する研究を行っています。

具体的にはビニルカルベノイドの反応性について研究しています。

このビニルカルベノイドとヘテロ原子や多重結合との分子内、分子間反応を検討し、新規化合物の創成および反応機構の解明を行っています。

特にヘテロ原子との反応においては様々な医薬品や生理活性物質などに含まれているヘテロ環を効率よく合成できることから、ヘテロ環化合物の簡便な構築法の一つとして期待できます。

加えて、N-スルホニル-1,2,3-トリアゾール類の熱および金属触媒分解により発生するイミノカルベノイドの反応性についても研究を行っています。

どのような中学生が向いているのか(もしくは身につけておいてほしいこと)

「化学」を含めた「科学」に興味を持っている人は向いていると思います。また何でも能動的にでき、少しのミスにはへこたれない人も向いていると思います。

高専のいいところ

大学生レベルの専門科目を高校生の年代で学べるところ。やる気があれば、自分の興味があることを、トコトン頑張ることができるところ。

担当教科のアピール

有機化学とは炭素を中心とした化学です。炭素の結合様式の多様さから、様々な反応性があり、とても興味深い学問です。

下村研究室

研究室概要

植物-微生物間共生メカニズムに関する研究

研究テーマ

植物-微生物間共生メカニズムに関する研究

多くの植物は様々な微生物と共生しています。

共生とは両者が利益をもたらし合う生活形態で、代表的なものとしてマメ科植物と根粒菌との共生が挙げられます。

マメ科植物は根粒菌が感染すると根粒と呼ばれる組織を形成します。

そこで根粒菌に光合成産物を供給し、根粒菌は植物の成長に必須な窒素化合物を提供します。

近年の研究により、マメ科植物-根粒菌共生に必要な遺伝子が明らかになりつつありますが、未知の領域も残されています。

現在は、マメ科植物-根粒菌共生をモデルに植物微生物間共生に必要な遺伝子の探索を行っています。

また、兵庫県の代表作物である玉ねぎがどのような微生物と共生しているのかについても研究したいと考えています。

大淵研究室

研究室概要

蛍光性を持つ新規有機化合物の合成と応用

研究テーマ

蛍光性を持つ新規有機化合物の合成と応用

有機EL素子は、薄くて省電力な次世代ディスプレイとして開発され、実用化されつつあります。大型化には種々の課題を残すものの、携帯電話のディスプレイにはすでに使用されています。我々はこの有機EL発光素子材料の合成を行っています。特に8-キノリノールと呼ばれる化合物と金属(アルミニウム、イリジウム、亜鉛)から形成する化合物(金属錯体と呼ばれています)を中心に合成を行っています。

どのような中学生が向いているのか(もしくは身につけておいてほしいこと)

神戸高専は勉強や学生生活において自由度が高い学校ですが、すべて自己責任となってきます。

ほかの人の意見を取り入れることは必要ですが、最後は自分の判断です。

自分で考え、自分で判断して、自分で決めることができる人が向いています。

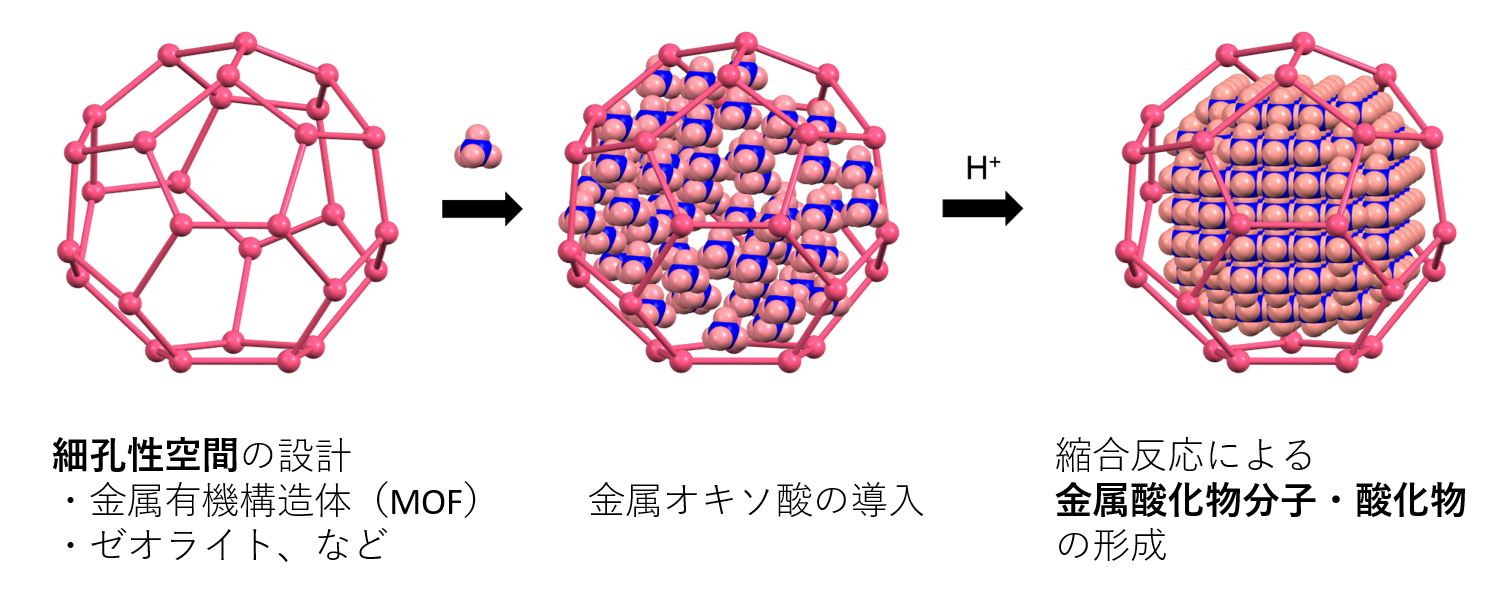

小島研究室

研究室概要

空間を利用した新規有機/無機/ハイブリッド構造体の創出

研究テーマ

金属酸化物分子や金属酸化物固体を対象とした研究

本研究室は、主に金属酸化物分子や金属酸化物固体を対象とした研究を行っております。特に、これらを形成する反応を多孔質空間内で実施し、そのサイズや形状を制御することで新規構造や新規物性・機能性を得るということを目的とした研究を行っています。多孔質空間には金属有機構造体(MOF)及びメソポーラスシリカを中心として、既存のフレームワークの利用から新規フレームワークの開発まで実施しています。

得られたフレームワークの内部で金属酸化物固体・金属酸化物分子の形成反応を行い、得られた構造とフレームワークの形状・性質間の相関の解明を目指しております。得られた固体については触媒作用を中心とした機能性について調べ、新たな材料設計の指針となる体系を築きあげることを目標として日々研究を行っています。上記に加え、分子間相互作用や分子認識を利用した新規構造体やポリオキソメタレートの合成、及び単結晶X線構造解析による多孔質空間内での様々な化学現象の解明も実施しています。

どのような中学生が向いているのか(もしくは身につけておいてほしいこと)

化学って面白い!と思えれば歓迎です。

高専のいいところ

自分の進みたい道を見つけた人には近道かと思います。早く大人になれる場所です。

担当教科のアピール

化学工学は工場において必要不可欠な学問です。また、いずれの化学実験も高校化学の域を超えて大学レベルの内容を早い段階で学ぶことができます。

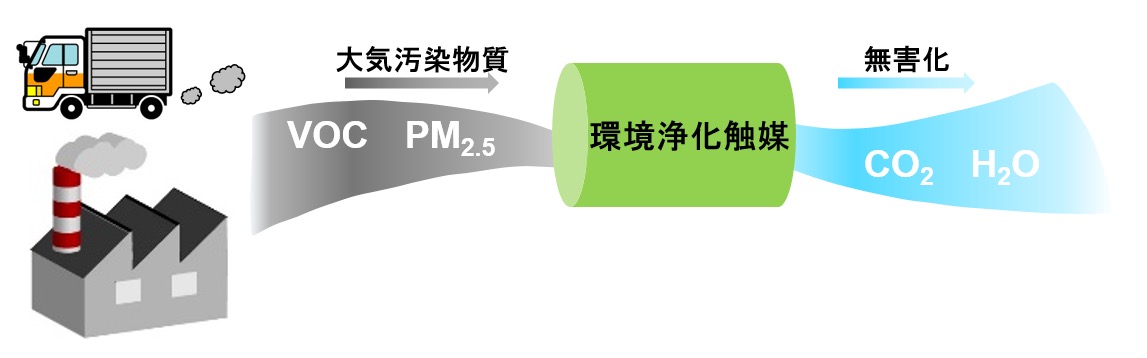

安田研究室

研究室概要

高機能性を有する新規な無機材料の研究開発

研究テーマ

大気汚染物質に対して優れた浄化性能を有する環境触媒

現在、塗料工場などの排出ガスに含まれる酢酸エチルなどの揮発性有機化合物(VOC)、呼吸器系疾患のリスクを上昇させる微小粒子状物質(PM)などの大気汚染物質が存在しております。これらの大気汚染物質を、高価な貴金属を使用せずに高い浄化活性を有する環境触媒の開発を目指しています。

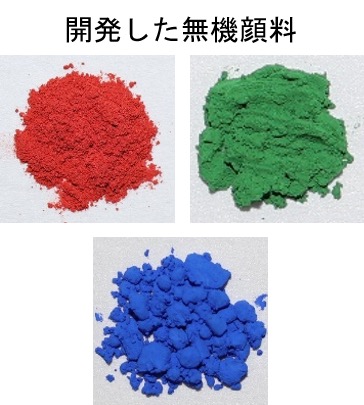

鮮やかな色彩を呈する着色無機顔料

従来の色鮮やかな無機顔料には、カドミウム(Cd)やクロム(Cr)などの毒性成分が含まれており、健康への悪影響が懸念されています。そこで、市販の有害な無機顔料を凌ぐ鮮やかな色彩を有する赤色、緑色、青色の無機顔料を創製しています。

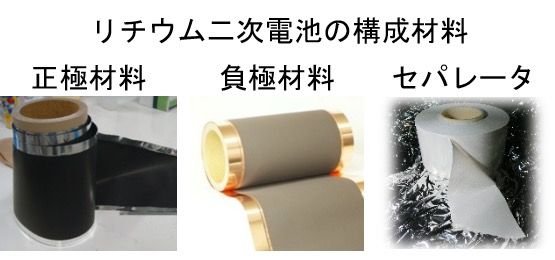

高機能を有するリチウム二次電池材料

スマートフォンやノート型PCなどに利用されているリチウム二次電池は、私たちの生活に必要不可欠な電池ですが、さらなる電池性能の向上が求められています。そこで、電池の更なる高容量化・高出力化、安全性・信頼性の向上、低コスト化を実現できる電池の構成材料の開発を目指しています。

どのような中学生が向いているのか(もしくは身につけておいてほしいこと)

応用化学科では、有機化学や無機化学などの様々な化学分野に加えて、生物分野まで幅広く学び、その分野に関連した実験をたくさん経験することができます。

そのため、化学を学びたい、化学実験が好きな人を歓迎しています。

高専のいいところ

卒業後は、様々な化学系企業への就職や大学へ編入することができます。

担当教科のアピール

私は、分析化学や無機化学の基礎科目や機能性無機材料に関する材料化学を担当しています。

化学の基礎から最先端の内容まで幅広く学び、充実な学生生活を送りましょう!

増田研究室

研究室概要

サスペンション中微粒子の分散・凝集挙動に関する研究

研究テーマ

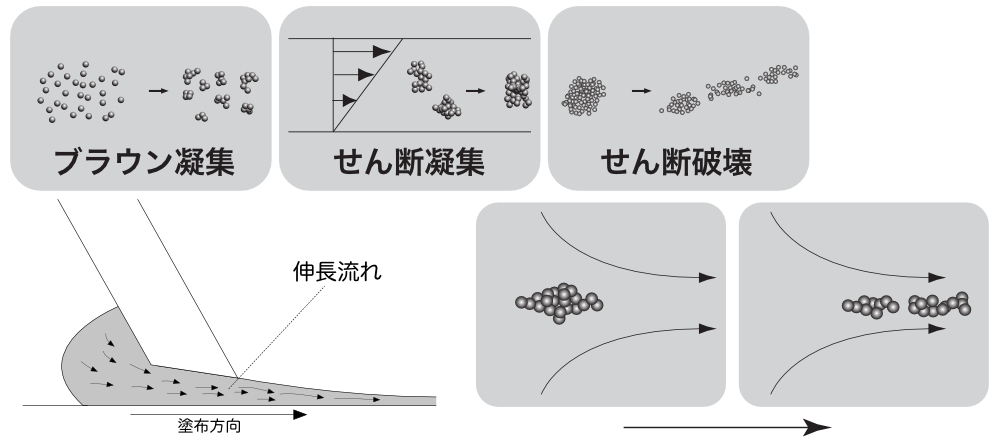

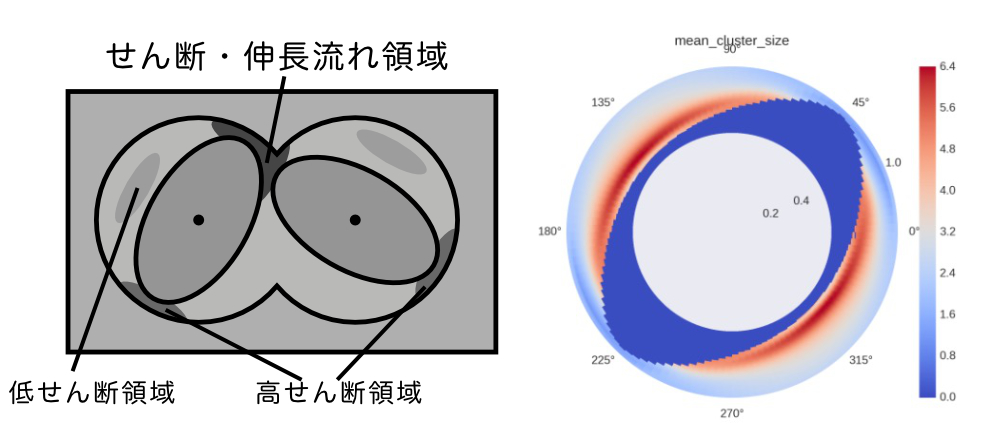

微粒子の分散・凝集挙動に関する数理モデル

微粒子は容易に凝集し凝集体を形成します。凝集体があると、複合材料の性能や歩留まりの低下につながります。

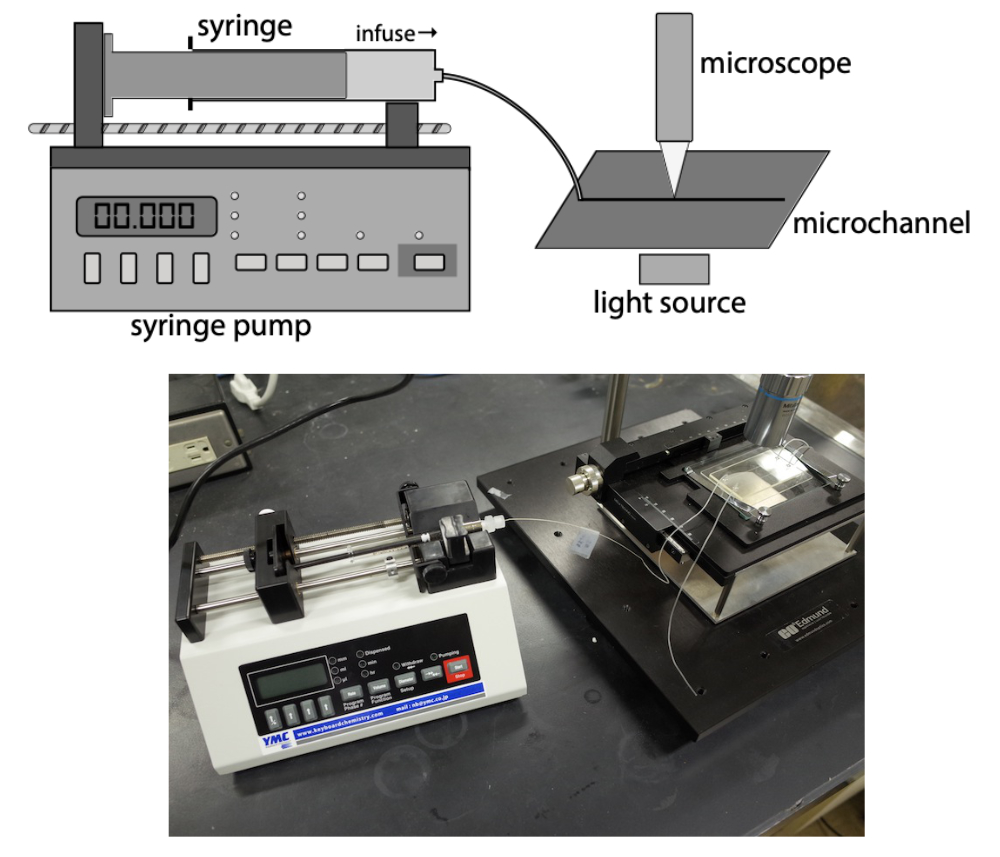

微粒子の分散・凝集挙動に関する実験

せん断流動場、伸長流動場における、微粒子の凝集・分散に関する実験や数値計算を行っています。

微粒子の分散・凝集挙動に関する数値計算

凝集体の生成速度と消失速度を計算することで、微粒子の分散・凝集挙動の数値計算を行っています。

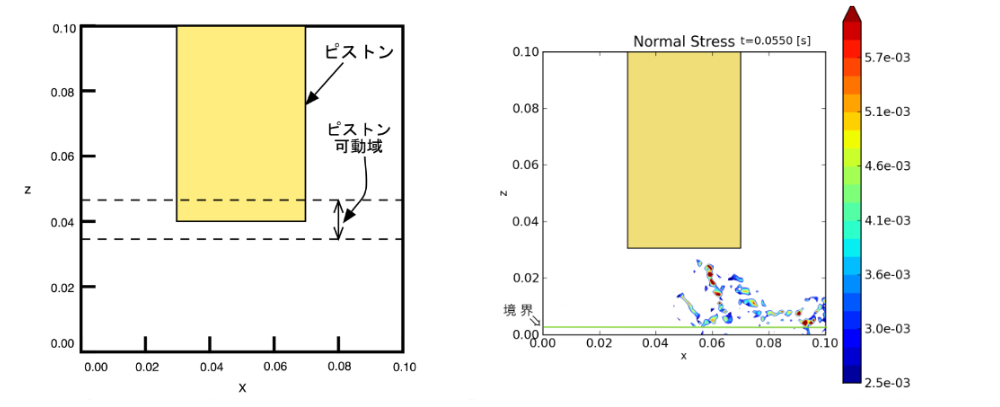

圧縮される粉体層内部の法線応力分布の数値計算

粒子径が異なる粒子が2層に配置された粉体層を圧縮した際にどのような法線応力分布を示すかを数値計算し、粉体プロセスへの応用を目指しています。

どのような中学生が向いているのか(もしくは身につけておいてほしいこと)

理科や数学が好きな生徒さんに向いていると思います。

高専のいいところ

高専に入ると、自分と同じ興味を持った人だけがクラスメイトになります。

担当教科のアピール

化学工学はその新しい物質を社会に送り出すために重要な仕事をしています。

濱田研究室

研究室概要

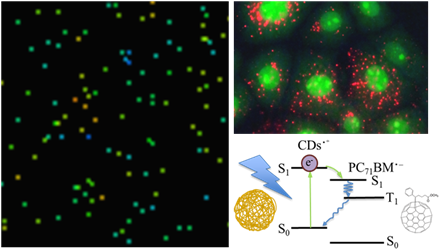

低毒性ナノ粒子に関する基礎研究

研究テーマ

低毒性ナノ粒子に関する基礎研究

どのような中学生が向いているのか(もしくは身につけておいてほしいこと)

身の周りの様々な現象やその起源、モノの正体について興味のある人に応用化学科は向いていると思います。

高専のいいところ

本校では1年生から週1回で実験授業があり、様々な化学反応を実際に体験していただけます。

担当教科のアピール

私の担当教科の分析化学では、酸化還元反応の基本だけでなく、機会を用いて様々な現象を調べる方法とその解析・解釈法についてお伝えしています。

卒業後の就職及び難関大学への入学(編入学)のしやすさは高専ならではと思います。